अध्याय 08 शहरी आजीविका संदर्भ

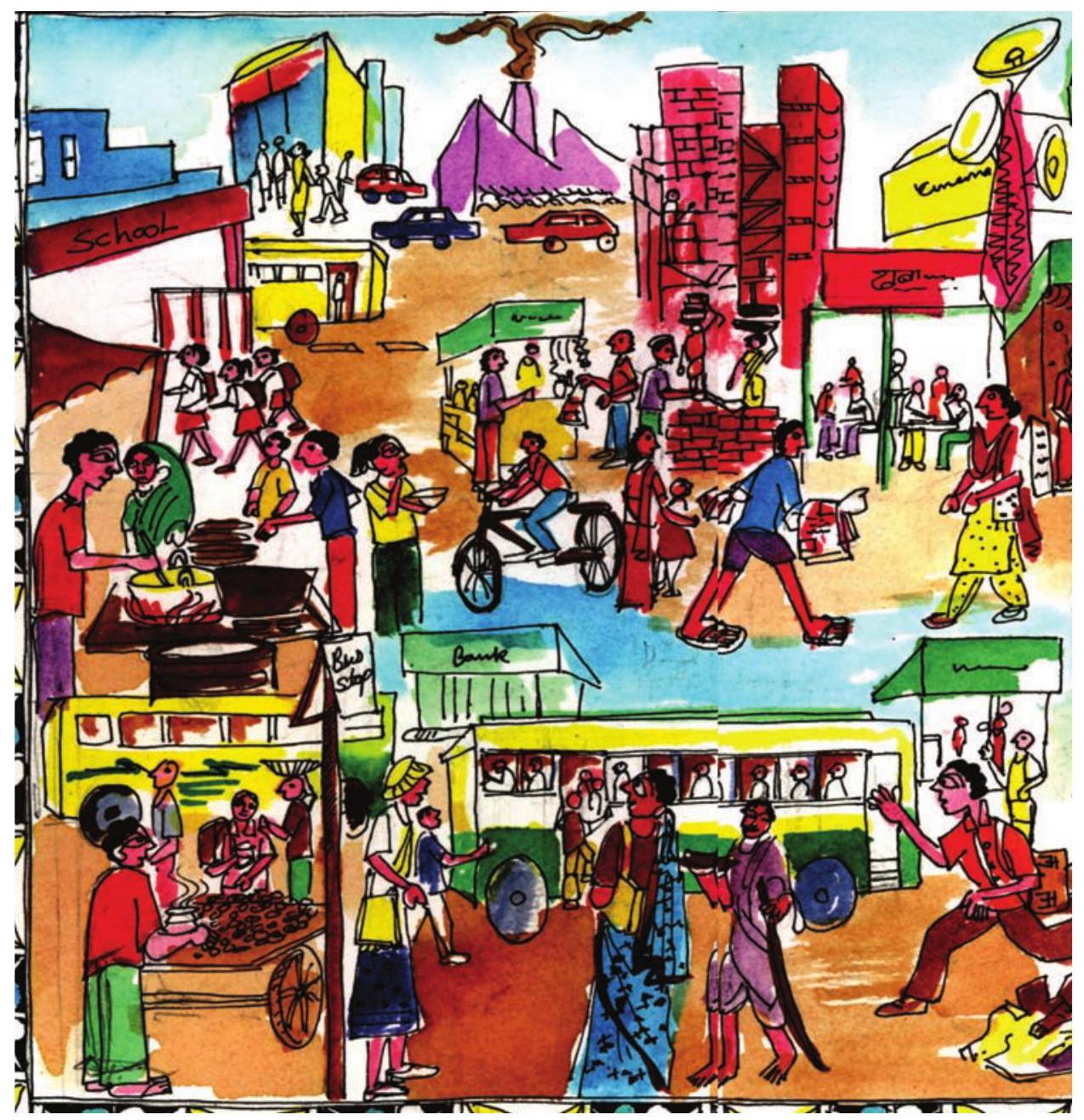

भारत में पाँच हजार से ज़्यादा शहर हैं और सत्ताइस महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में दस लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए, एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं?

सड़कों पर काम करना

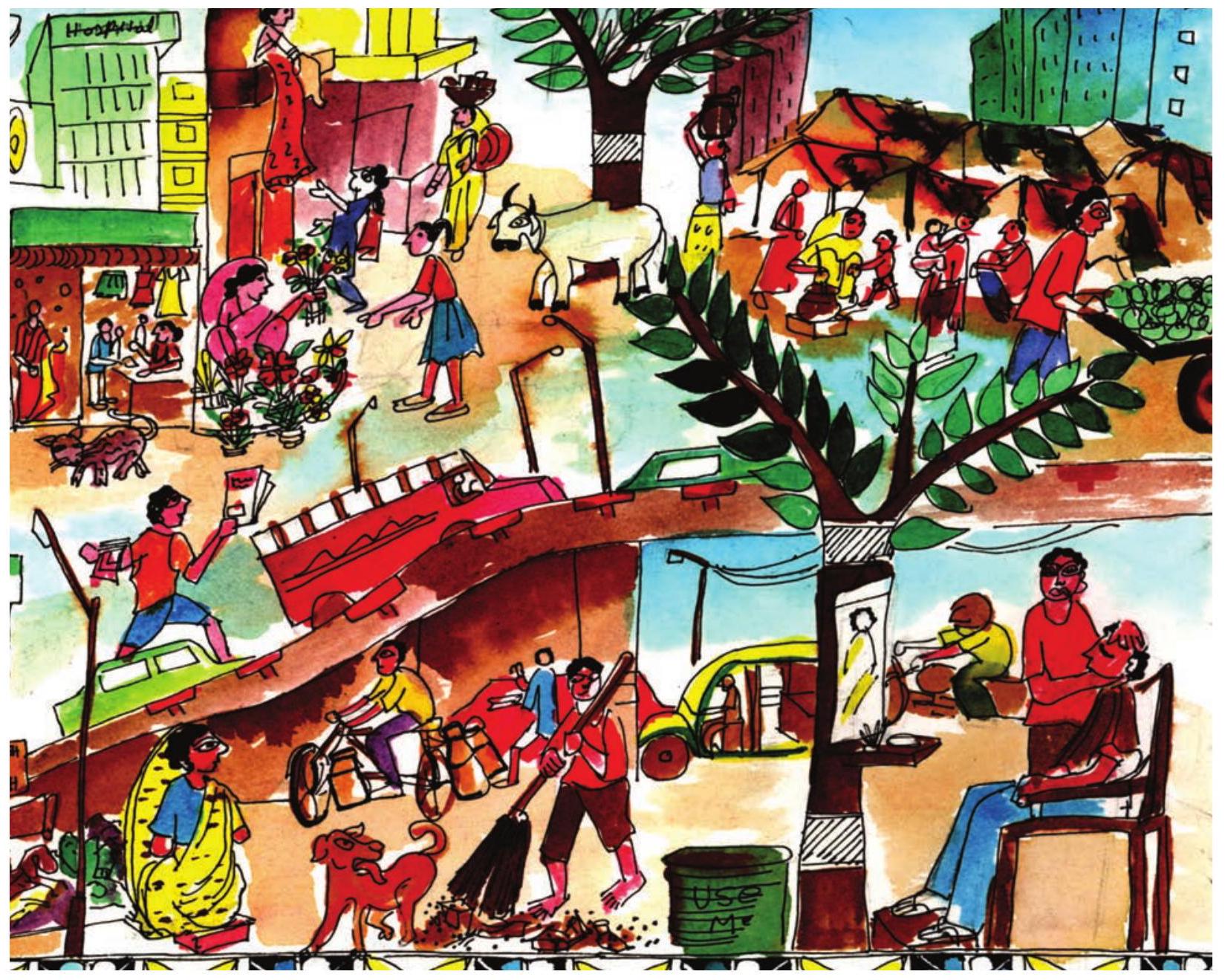

यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी-चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थीं। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल-पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूलवाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह-तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा।

सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर-जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थीं।

ऑटोरिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था, उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह-सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलागाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियाँ ले जा रहा था।

हम उस जगह पर आ गईं जहाँ रिक्शेवाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से दो किलोमीटर पर था।

बच्चू माँझी - एक रिक्शावाला

मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और तीन बच्चे गाँव में ही रहते हैं।

हमारे पास जमीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नही पड़ती थी। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है।

रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहें, उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को आठ-नौ बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आस-पास करीब छ: किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती।

मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ वे सब पास की फ़ैक्टरी में काम करते हैं। रोज 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है जिसमें से 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में दो तीन बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मजजूरी करके थोड़ा-बहुत कमा लेती है।

- बच्चू माँझी शहर क्यों आया था?

- बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता?

- किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं- तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि।

- बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों?

बच्चू माँझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्व-रोज़गार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है इसीलिए। उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंबों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ठेलेवालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेलेवाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवारवाले बनाते हैं। परिवारवाले चीज़ों को ख़रीद कर साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12 प्रतिशत लोग सड़कों पर काम कर रहे थे।

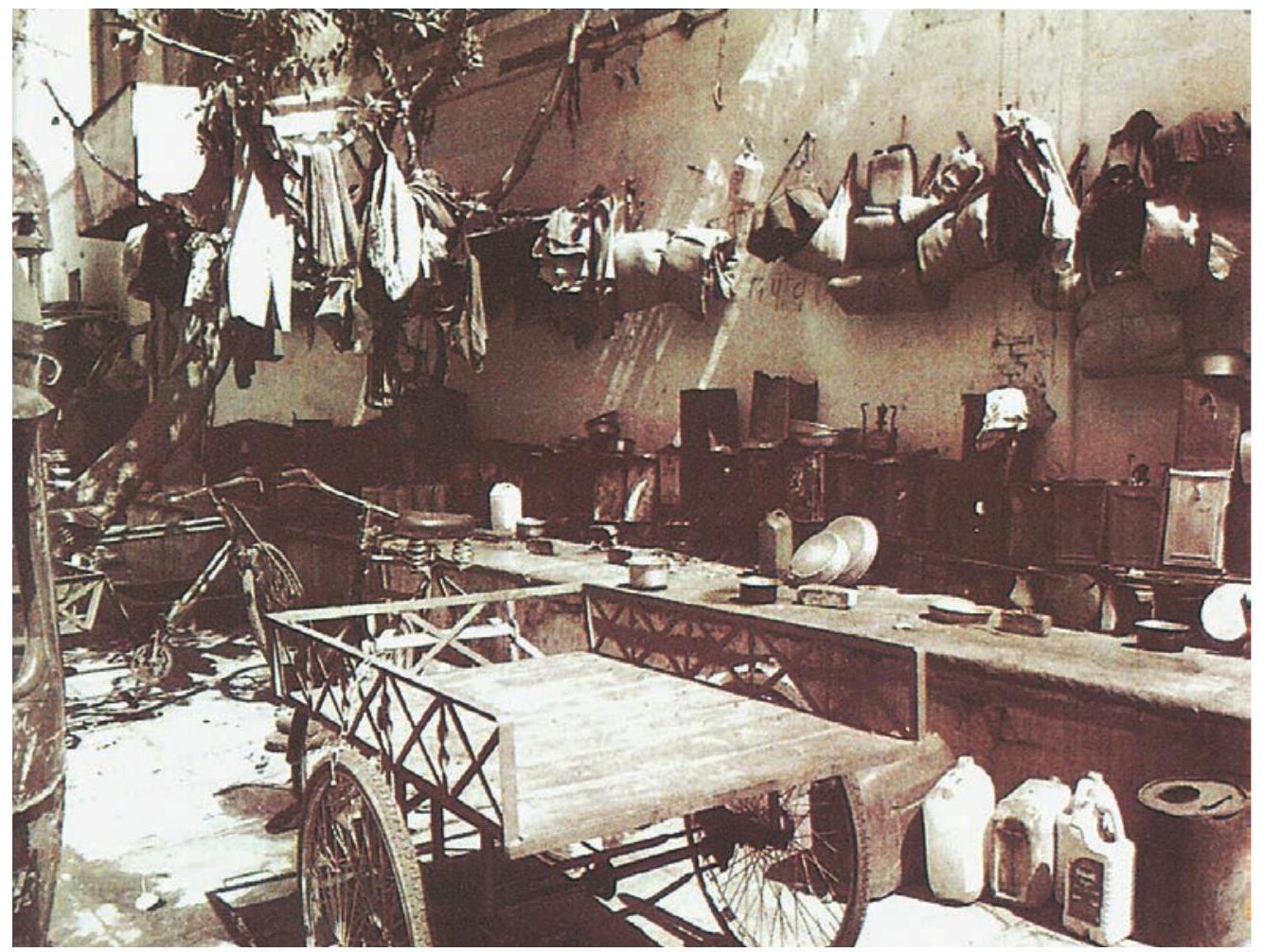

अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक़्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं।

हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलनेवाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उनपर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं।

बाज़ार में

जब हम बाजार पहुँचीं तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थीं। लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दाँतों के डॉक्टर का क्लीनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गईं जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दाँतों का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा।

डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गईं क्योंकि मैं कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की तीन मंज़िलें थीं और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचीं जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे।

बड़ी दुकान में

हरप्रीत — पहले में पापा और चाचा एक छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं।

वन्दना — हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजजायनर हूँ। मैंने तरह-तरह के कै़ेशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए।

हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गाँव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मँगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है तबसे हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसायटी में एक फ़्लैट भी ले लिया है।

- वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?

- एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं? क्या पिछले बीस सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है?

- जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है?

हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं।

ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ़्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कूरियर इत्यादि की सेवाएँ देती हैं।

फ़ैक्ट्री में

मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फ़ैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फ़ैक्ट्री की तरफ चल पड़ीं। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फ़ैक्ट्री के पास पहुँची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गईं। आह! जान में जान आई।

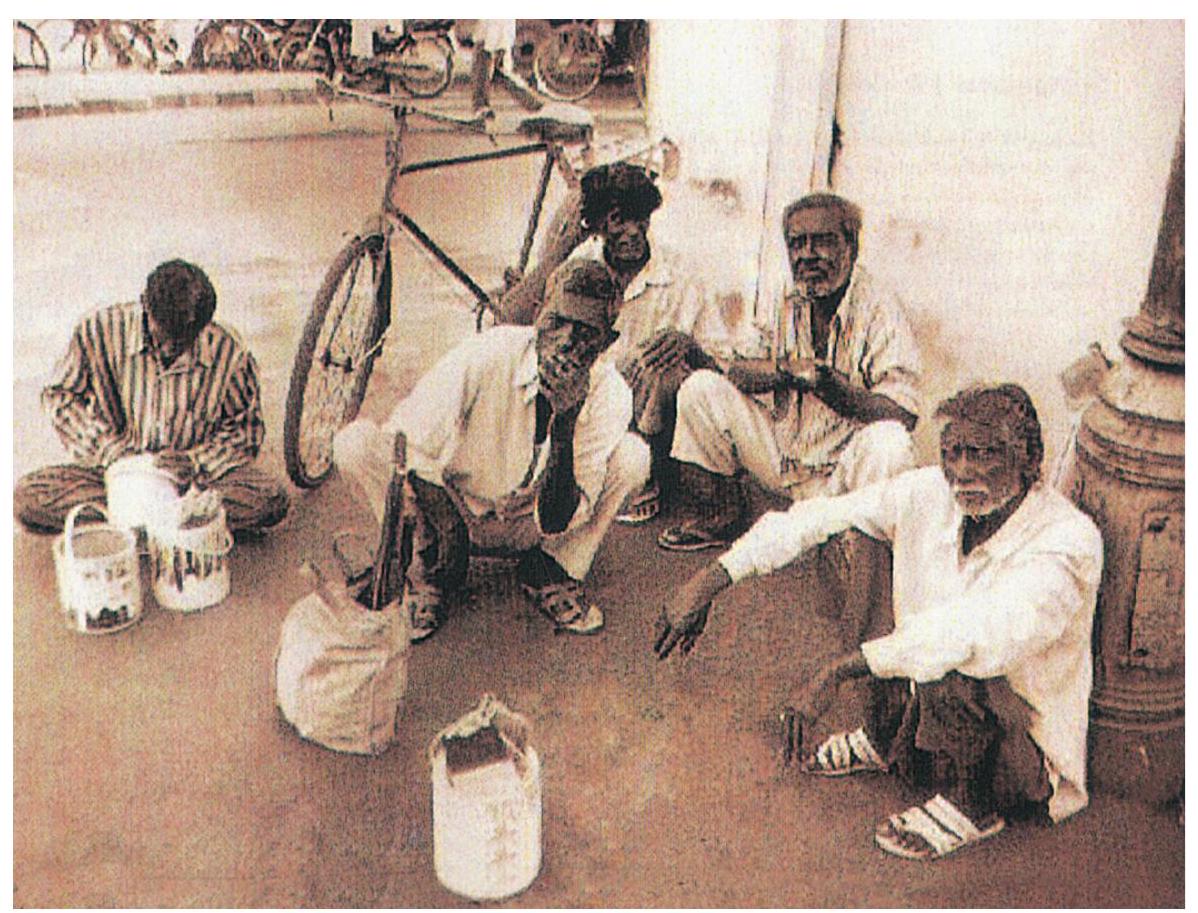

मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट’ को लेकर मोल-तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह ‘लेबर चौक’ कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजददर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं।

लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं।

हम फ़ैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे।

हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी।

लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औज़ारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं।

निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फ़ैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अम्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ़्ते में छः दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ आठ घंटे काम करने के ₹ 280 मिलते हैं और अतिरिक्त ₹ 100 देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फ़ैक्ट्रीवाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब तीन से चार महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है।

निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढ़ना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियाँ स्थायी नहीं होतीं। अगर कारीगर अपनी तनख़्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फ़ैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में बारह-बारह घंटे तक काम करते हैं। उन्हें आठ घंटों से ज़्यादा काम करने की मजजूरी अलग से नहीं मिलती।

- आपको क्या लगता है कि फ़ैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मज़दूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं?

- निर्मला जैसे मजजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए - काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएँ, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या।

- क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएँ भी अनियमित मज़ूरों की श्रेणी में आती हैं, क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिनभर के काम का विवरण दीजिए।

दफ़्तर में

मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केंटिग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम साढ़े पाँच से पहले अपने दफ़्तर पहुँचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसीलिए ऑटोरिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। उनका दफ़्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ।

मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फ़ैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी पचास विक्रेताओं (सेल्समैन) के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते-जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े आर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकहा करते हैं।

काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को छः भागों में बाँट दिया है और वे हर हफ़्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएँ भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख़्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं-

बुढ़ापे के लिए बचत - उनकी तनख़्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है।

छुट्टियाँ - इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं।

परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएँ - कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है।

शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ़्तरों, फ़ैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते है जहाँ

महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टी.वी., फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय: हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफ़ोन, हेडफ़ोन और स्पीकर लगे रहते हैं।

भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं।

उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातर उसी दफ़्तर या फ़ैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख़्वाह मिलती है। अगर फ़ैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़ूरों की तरह निकाला नहीं जाता।

आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी-माँदी बैठ गईं। लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक-दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बाँधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है।

अभ्यास

- नीचे लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मज़दरों के जीवन की क्या स्थिति है?

लेबर चौक पर जो मज़दर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फ़ुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह (रैन बसेरा) में रहते हैं। इसे नगरनिगम चलाता है और इसमें छ: रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतज़ाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान-बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औज़ारों को रात में उनके पास हिफ़ाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मज़दूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जजरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज़ भी देते हैं।

$\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ स्रोत — हिन्दू ऑन लाइन, अमन सेठी

- निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए।

| नाम | काम की जगह |

आय | काम की सुरक्षा |

सुविधाएँ | स्बयं का काम या रोज़गार |

|---|---|---|---|---|---|

| बच्चू माँझी | ₹ 100 प्रतिदिन | ||||

| हखरीती और वंदना |

स्वयं का काम | ||||

| निर्मला | कोई सुरक्षा नहीं |

||||

| सुधा | कंपनी | ₹ 30,000 प्रतिमाह |

- एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है?

- सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन-से लाभ मिलते हैं?

- नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाज़ार की दुकानों या दफ़्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीजेें या सेवाएँ मुहैया कराते हैं?

| दुकानों या दफ़्तरों के नाम | चीज़ों/सेबाओं के प्रकार |

|---|---|