अध्याय 05 हाशियाकरण की समझ

सामाजिक रूप से हाशिये पर होने का क्या मतलब होता है?

आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिये पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं यानी अगर संगीत या फ़िल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी-साथी आपको ‘अपने बीच का/की’ नहीं मानेंगे। इस तरह आप अकसर यह महसूस करते हैं कि आप ‘औरों से अलग’ हैं, गोया आपकी कही बात, आपके अहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है।

कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का अहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वज़ह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति-रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में ‘कमतर’ माने जाने की वज़ह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वज़ह से खुद को हाशिये पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फ़ासले और अलग-थलग किए जाने का यह अहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का अहसास रहता है जिनके पास ज़मीन है, धन-दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के विवश करते हैं।

इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिये पर माना जाता है।

आदिवासी और हाशियाकरण

दिल्ली में एक आदिवासी परिवार

अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गाँव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती-जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे।

कम से कम तीन कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिये पर क्यों चले जाते हैं।

दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा?

आदिवासी कौन लोग हैं?

आदिवासी शब्द का मतलब होता है ‘मूल निवासी’। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्त्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग-अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊँच-नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वज़ह से ये समुदाय जाति-वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं।

आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदु, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अकसर अपने पुरखों की, गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएँ हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अकसर गाँव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता-कुंजों में पूजा की जाती है जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आस-पास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आस-पास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ

आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है।

शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेज़ों में आदिवासियों के इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है।

आपके शहर या गाँव में कौन से समूह हाशिये पर हैं? चर्चा करें।

क्या आप अपने राज्य के किसी जनजातीय समुदाय का नाम बता सकते हैं।

वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं?

और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएँ इसी के उदाहरण हैं। उन्नीसवीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण धर्म बन गया है।

आदिवासियों की अपनी भाषाएँ रही हैं (उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं)। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी ‘मुख्यधारा’ की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद हैं।

ये परंपरागत पोशाकों में सजे-धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफ़हमी हो जाती है कि आदिवासी ‘रंग-बिरंगे’ और ‘पिछड़े’ लोग होते हैं।

आदिवासी और प्रचलित छवियाँ

हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फ़िल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते-गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसी बहुत सारे लोग इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी-बनाई छवियों में देखते चले जाने की वज़ह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है।

आदिवासी और विकास

जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्त्व रहा है। लोहे, ताँबे, सोने व चाँदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी-बूटियाँ और पशु उत्पाद (मोम, लाख, शहद) और स्वयं जानवर (हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है), ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। उन्नीसवीं सदी के

आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढँका हुआ था। और कम से कम उन्नीसवीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसी आदिवासी समुदाय बड़ी-बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के आदिवासियों पर निर्भर रहते थे।

यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ-साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालाँकि ये परंपराएँ अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दवाब की वज़ह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है।

आज के भारत में कौन सी धातुएँ महत्त्वपूर्ण हैं? क्यों? वे धातुएँ कहाँ से हासिल होती हैं? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है?

ऐसे पाँच उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं।

वन भूमि पर निम्नलिखित माँगें किन लोगों से की जा रही हैं?

- मकानों और रेलवे के निर्माण के इमारती लकड़ी - खनन के वन भूमि - गैर-जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के वनभूमि का उपयोग - वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित ज़मीन

इन माँगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है?

झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों - मॉरिशस, कैरीबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। उन्नीसवीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुँह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है।

आओ मिनी, असम चलें

हमारे देश में तो बहुत कष्ट हैं

असम की धरती पर मिनी

हरियाली से भरे चाय के बागान हैं…

सरदार कहता है काम, काम

बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ

साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूँगा

हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है।

स्रोत- बसु, एस. झारखंड मूवमेंट : ऐथनीसिटी कल्चर एंड साइलेंस

इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है?

यह फ़ोटो उड़ीसा के कालाहाँडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमीनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र (रिफ़ाइनरी) लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ़ मुकदमा भी चल रहा है।

इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के विशाल वनभूमियों को साफ़ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसी इन ज़मीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के बार-बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्ज़ा करने के ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन ज़बरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79 प्रतिशत आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बाँधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क ( 40,564 वर्ग किलोमीटर) और 543 वन्य जीव अभयारण्य ( $1,19,776$ वर्ग किलोमीटर) हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है।

आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर; 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर; 425 प्रजातियाँ गोंद, रेज़िन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियाँ रेशों के इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है।

अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वज़ह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे-मोटे उद्योगों, इमारतों

या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फँसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 35 प्रतिशत आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुज़र बसर करते हैं। इसकी वज़ह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है।

जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएँ और रीति-रिवाज़ गँवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत हैं। उड़ीसा में एक रिफ़ाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, “उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली। बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने श्मशान भूमि, मंदिर, कुएँ, तालाब, सब कुछ अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब हम कैसे जिएँगे?”

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के होने वाली छीनाझपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अकसर दर्दनाक और हिंसक होती है।

आपकी राय में यह बात महत्त्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वनभूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए?

अल्पसंख्यक और हाशियाकरण

इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएँ क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्ट्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिये पर खिसकते चले जाएँ। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक

अल्पसंख्यकों के हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों ज़रूरत है?

वर्चस्व की आशंका से बचाने के सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इस की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें।

मुसलमान और हाशियाकरण

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2 प्रतिशत है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़ कर बताइए कि वे मुसलिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती हैं?

1. मूलभूत सुविधाएँ, $2008-2009$

धार्मिक समुदाय पक्का घर बिजली नल का पानी हिंदू 65.4 75.2 43.7 मुस्लिम 63.8 67.5 35.8 ईसाई 69.3 86.2 48.0 सिख 91.3 96.0 49.3 स्रोत- इंडिया ह्यूमन डवेलपमेंट रिपोर्ट 2011: टूवर्ड सोशल इनक्लूज़न, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फ़ॉर इंस्टीट्यूट ऑफ़ एप्लाइड मैनपॉवर रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. $346,389,392$.

इनमें से कौन-से समुदायों को मूलभूत सुविधाएँ सबसे ज़्यादा और सबसे कम उपलब्ध हैं?

2. विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर, 2011 (प्रतिशत)

कुल हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन 74 63 57 74 67 71 86 स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

किन समुदायों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और सबसे कम है?

3. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत

आबादी भारतीय

प्रशासनिक सेवा

(आईएए)भारतीय

पुलिस सेवा

(आईपीएस)भारतीय

विदेश सेवा

(आईएफएस)केंद्रीय सार्वजनिक

क्षेत्रीय ईकाइयाँ

(पीएसयू)राज्य

स्तरीय

(पीएसयू)बैंक एवं

रिजर्व

बैंक13.5 3 4 1.8 3.3 10.8 2.2 स्रोत- भारत में मुसलिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, 2006

ये आँकड़े क्या बताते हैं?

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुसलिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायज़ा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती-जुलती है। उदाहरण के , 7-16 साल की उम्र के मुसलिम बच्चे अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं

मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति-रिवाज़ और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फ़ैज़ टोपी का चलन दिखाई

सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आँकड़ों को पढ़िए-

- 6-14 साल के उम्र के 25 प्रतिशत बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक-धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है ( पृष्ठ 58 )।

क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के विशेष प्रावधान करना ज़रूरी है?

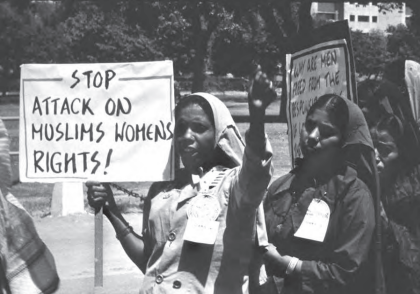

मुसलिम महिलाएँ भारत में महिला आंदोलन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रही हैं।

देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हों निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अकसर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे ‘हम बाकी लोगों’ जैसे नहीं हैं। अकसर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं, वहाँ से निकलने लगे हैं जिससे अकसर उनका ‘घेटोआइज़ेशन’ ( ghettoisation) होने लगता है। कभी-कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है।

इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। सातवीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर ज़िम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएँगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएँगे।

निष्कर्ष

इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के ज़रिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिये पर रह जाने के अलग-अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग-अलग तरह से महसूस भी करता हैं। हमने यह

भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के अहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है।

इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिये पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएँगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है

सच्चर समिति रिपर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफ़हमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ़ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि केवल 4 प्रतिशत मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66 प्रतिशत बच्चे सरकारी और 30 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं (पृष्ठ 75 )।

अभ्यास

1. ‘हाशियाकरण’ शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में दो-तीन वाक्य लिखिए।

2. आदिवासी लगातार हाशिये पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? दो कारण बताइए।

3. आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्त्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए।

4. अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं?

5. आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहाँ आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि ‘मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है।’ इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर दो तर्क पेश कीजिए।

6. कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, “इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग-बिरंगे हैं। लगता है सदा नाचते ही रहते हैं।” उसकी बात सुन कर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएँगे? उनमें से तीन बातें लिखें।

7. चित्रकथा-पट्ट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बना कर उसकी मदद कर सकते हैं?

8. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों?

शब्द संकलन

ऊँच-नीच- व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊँच-नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊँच-नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है।

घेटोआइज़ेशन- यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेेशन इस स्थिति तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के मजबूर कर सकती है क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है।

मुख्यधारा- कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति-रिवाज़ों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह।

विस्थापित- ऐसे लोग जिन्हें बाँध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के ज़बरन उनके घर-बार से उजाड़ दिया जाता है।

कुपोषित- ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता।